动物分库车静团队牵头生物多样性中心合作揭示横断山区陆生脊椎动物差异化的多样性演化模式

来源:动物分库 作者: 2025-09-05 浏览次数:

山地系统是全球生物多样性保护的关键区域,其生物多样性的形成与演化是受地球板块运动和气候变化的共同影响,最终落脚于物种形成、拓殖和灭绝等事件的综合过程。重建物种演化历史并解析其驱动因素,不仅有助于揭示区域生物多样性形成的基本规律,也将为预测全球气候变化下的生物响应提供重要参考。

横断山区是全球 36 个生物多样性热点地区之一,仅占我国陆地面积的5%,却孕育了超过30%的维管植物和陆生脊椎动物,其中还包含大量的特有物种。该地区地质历史复杂,既经历了剧烈的造山运动,又深受亚洲季风演化的深远影响。前期研究提示,横断山区丰富的植物多样性主要通过本地分化(in situ speciation)积累,且爆发时间与山体快速隆升时期一致(Xing & Ree ,2017);而基于哺乳动物的研究则提示外来拓殖(colonization)是其主要的积累模式(Feijó et al., 2022)。这是否意味着一个区域物种多样性的繁盛可以通过多种模式形成?上述的研究差异是否是由于类群本身特性所导致?重大的地质和气候事件能否超越类群特性而引发多样性的同步爆发?

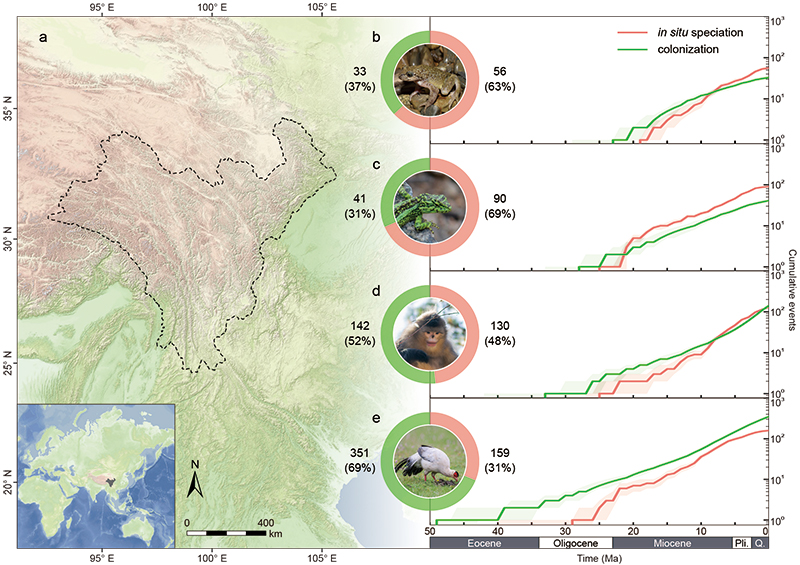

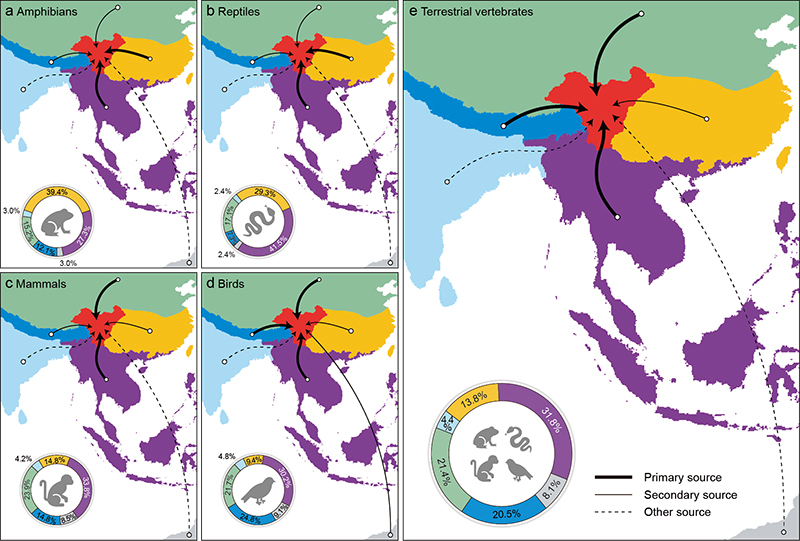

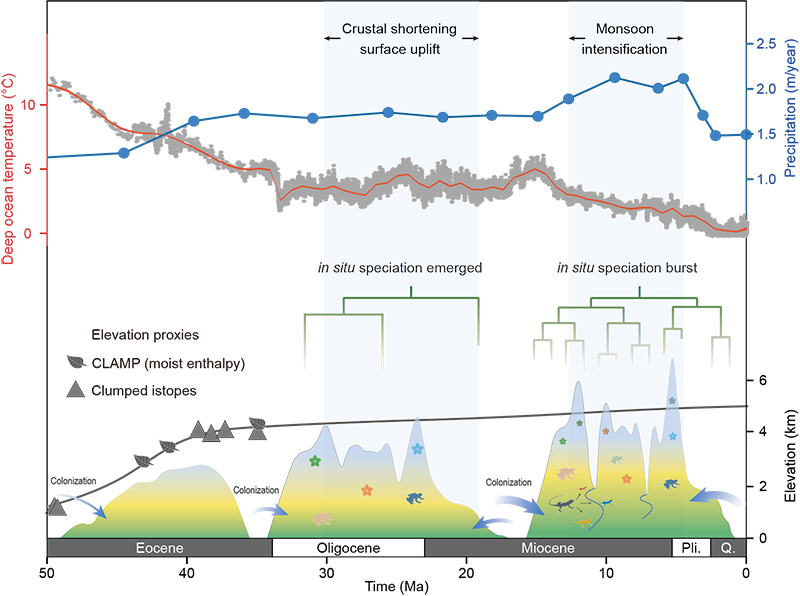

为了回答上述问题,昆明动物研究所车静团队领衔生物多样性中心及国内多个团组,以陆生脊椎动物为研究对象,对横断山区生物多样性的形成演化机制开展了系统性研究。研究最大程度地囊括了两栖类、爬行类、鸟类和兽类,共计4 ,862种陆生脊椎动物,其中851种分布于横断山区,覆盖该地区陆生脊椎动物多样性的73.4%。研究重建了横断山区陆生脊椎动物的时空演化格局,通过跨类群的比较分析发现,各类群表现出与自身特性相关的差异化演化模式:本地分化事件在扩散能力较弱的两栖类和爬行类中占比较高,在兽类中本地分化与外来拓殖事件贡献相当,而在具有较强扩散能力的鸟类中则呈现出外来拓殖事件占主导的模式(图1)。从整个陆生脊椎动物角度,研究支持横断山区既是新物种大量产生的“摇篮(cradle)”,也是周边生物区系的“汇集区(sink)”,其中超过30%的外来拓殖事件源自印马地区(Indo-Malay region)(图2)。尽管不同类群在多样性累积模式上表现出显著差异,但该地区在中新世晚期活跃的造山运动及季风增强却引发了它们在这一时期同步的多样性爆发(图3)。通过多类群整合分析,该研究为理解区域多样性演化机制提供了新的见解,提示以特定类群作为研究对象往往会带来结果的巨大差异,应在研究中注意对不同类群生物特性的分析和考虑。同时,在未来的保护规划中也应充分考虑类群特性,以有效应对不同类群的独特需求与挑战。

研究成果以“Contrasting evolutionary trajectories of terrestrial vertebrates in the Hengduan Mountains hotspot”为题,近日发表于National Science Review《国家科学评论》(https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf157)。昆明动物所博士研究生卢宸祺、版纳植物园丁文娜博士(现瑞士联邦森林、雪与景观研究所WSL博士后)、昆明动物所徐伟博士(现法国国家可持续发展研究所博士后)为本文共同第一作者,车静研究员和张亚平研究员为共同通讯作者。昆明动物所李权副研究员、吴飞副研究员、董锋研究员、蒋学龙研究员、宜宾学院郭鹏教授以及加拿大安大略省皇家博物馆Robert W Murphy教授等多个团组成员也参与了此项研究。

该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、云南省“兴滇英才支持计划”、中国科学院战略性先导科技专项(B类)、中国西南野生生物种质资源库动物分库(国家重大科技基础设施专项)和瑞士博士后奖学金等项目的资助。

图1 本地分化和外来拓殖事件对横断山区陆生脊椎动物四大类群多样性的贡献差异。红色组分及线条代表本地分化事件,绿色组分及线条代表外来拓殖事件。

图2 横断山区陆生脊椎动物外来拓殖路线,其中31.8%的外来拓殖事件来自印马地区。

图3 横断山区生物演化与地质气候历史的关系示意图。第一阶段:渐新世早期,横断山区已隆升至一定高度,特化的山地环境初步形成。陆生脊椎动物开始出现本地本化事件,植物中特化的高寒植物类群也在同一时期起源。第二阶段:中新世晚期,在造山运动和季风增强的共同驱动下,陆生脊椎动物及植物几乎在同一时间(7-8 Ma)出现了多样性的爆发。